Por Carlos Ferrera

“Nada hay más justo que dejar en punto de verdad

las cosas de la Historia”

José Martí

Hace algunos años escribí una larga

crónica que ponía en cuestión un artículo de la historiadora cubana Paula María

Luzón Pi, habitual columnista de “cosas martianas” de los libelos isleños

comunistas, y benévola biógrafa oficial en Cuba de José Francisco Martí

Zayas-Bazán, pródigo hijo del Apóstol.

Perdí el texto original de aquella

crónica, y lo cierto es que no tenía ganas de volver al tema, a tenor del nulo

interés que me inspiran en lo personal, tanto la biógrafa como el biografiado. Pero

recientemente, en una de mis travesías por el mundo cibernético martiano, me

crucé en un fórum dedicado a la memoria del Poeta, con una claque entera de

defensores de Paula María y de sus publicaciones serviles.

Aplaudían el relato falso y

complaciente que escribió ella sobre José Francisco, en una biografía engañosa,

trufada de medias verdades, clamorosas omisiones y flagrantes mentiras, y

publicada -sin anestesia- en el diario oficialista Juventud Rebelde en 2015. Lo

tituló “A siete décadas de la muerte del hijo de Martí”.

Los apuntes biográficos de la señora

Luzón Pi sobre la vida del vástago de Pepe y Carmen, reproducen al carbón el

relato mediatizado que de él hicieron casi siempre los historiadores de la Cuba

republicana, así que eso no es noticia. Sí lo es, que la autora añada de forma

temeraria otras consideraciones inventadas “ad hoc”, para justificar las

inmerecidas alabanzas que –inexplicablemente–

ha seguido haciéndole la revolución, al más indigno, aprovechado y cruel

de todos los hijos de próceres cubanos.

Creo firmemente que los

investigadores serios de la obra del Apóstol –como también nosotros, los

lectores de a pie que valoramos esta labor y a quienes la realizan–, estamos

obligados a activar el radar de la réplica, y poner pronto el foco sobre estas

cuestiones, para enmendar la plana al discurso partidista de la Isla, cada vez

que éste intente distorsionar la realidad. Debe ponerse en valor la historia

verdadera, siempre que la oficial pretenda emponzoñarla, falseándola para sus

propios intereses.

El de José Francisco, es un capítulo

más de los escritos por una larga lista de relatores complacientes -como Paula

María- que han tejido a lo largo de 100 años, un manto piadoso tan grande sobre

la naturaleza humana del padre, que les ha alcanzado para cubrir también con

él, las más mezquinas herejías del hijo.

Intentaré pues, acercarme, -otra

vez-, con todo el tacto que me permita mi irreverencia al personaje, al falso

mito que el castrismo –y el republicanismo– construyeron en torno a la vida

oculta del hijo indigno del más digno de los mártires cubanos.

Intentaré desvelar quién o qué fue

realmente José Francisco, “El Ismaelillo”, además del nombre de un libro que no

se merecía, y el de un campamento de pioneros de la dictadura, a cuyos usuarios,

pobres infantes inocentes, se les obliga a rendir, sin saberlo, un tributo

inmerecido a un hombre desalmado, asesino, racista y ventajero, indigno del

hombre y la mujer que lo engendraron.

UN INVITADO, UNA FIESTA Y UN HOTEL

DE LUJO

Cinco años después de declararse la

independencia de Cuba, el 10 de marzo de 1907, Pilar Samoano, célebre personaje

de la aristocracia habanera de la primera República, abrió las puertas del

hotel Campoamor, para su fiesta de inauguración en el pueblo de pescadores de

Cojímar.

La veraniega localidad costera de

las afueras de La Habana era, por entonces un balneario floreciente, destino

lúdico estival de los capitalinos de bien, que iban allí de picnic los fines de

semana a disfrutar de las bondades del sol, el buen pescado y sus dos playas;

El Cachón, que era de arena fina, y Nuestra Señora de la Asunción, una rocosa

pero apacible ensenada escondida en el recodo de un pinar exuberante.

|

| El Hotel Campoamor de Cojímar en los 90s |

Aquella tarde de 1907, las amistades

distinguidas de Doña Pilar invitadas al ágape, encontraron en el recién

estrenado Campoamor, un restaurante montado a todo trapo con deliciosas

delicatessens importadas, un espacioso salón de baile donde tocaba la Orquesta

Ensueño, un casino de lujo con jóvenes crupiers uniformados, y un elegantísimo

“roof garden” en la azotea.

Junto a lo más selecto de la jet

cubana, a la inauguración del Campoamor concurrieron también figuras

influyentes de la política, el arte y el ejército. Estaba toda la “red carpet”

de nuestra nobleza de cartón; los marqueses de Bejucal y los de Pinar del Río,

la familia Loynaz del Castillo al completo, los Revilla de Camargo, los dos

marqueses de Aguas Claras, los Céspedes, los Gómez, los Quesada y un largo

etcétera de clanes de abolengo y rancios aristócratas.

Quizás por eso, a pocos asombró ver

también por allí entre los invitados, a Doña María del Carmen de Zayas-Bazán e

Hidalgo, la viuda del Apóstol, del brazo del único hijo de ambos; el Capitán

del Ejército Libertador, José Francisco Martí Zayas-Bazán, por esos días a

punto de cumplir los 30 años.

El vástago del mártir era –o quería

ser– ya entonces, uno más entre los aristócratas, a pesar de no serlo ni por

sangre, ni por fortuna, ni por estirpe. Tampoco debía serlo por ideología, si

hacemos caso a sus biógrafos más benevolentes, que –como Paula María Luzón Pi–,

aún lo consideran heredero del pensamiento de su padre.

He comenzado por esta anécdota

pueril de la vida de José Francisco, porque es muy sintomática del lado más

frívolo de sus aspiraciones sociales, un dato importante a tener en cuenta, si

se quiere entender la verdadera esencia de su retorcida y vanidosa

personalidad.

¿Qué hacía entonces José Francisco,

supuesto defensor de los valores humildes del pueblo llano que defendió el

Apóstol, en una recepción de la opulencia aristocrática cubana y blanca más

granada? ¿Qué había ocurrido en su vida hasta ese día, para que fuera

considerado y aceptado como un miembro más de la alcurnia habanera?

Comencemos por el principio, un poco

antes de su llegada al mundo.

PEPITO

«Hijo soy de mi hijo. ¡Tú flotas sobre todo, hijo

del alma!»

José Martí

José Francisco Martí Zayas-Bazán fue

engendrado en México, pero viajó a Cuba en el vientre de Carmen en los días

posteriores a la amnistía del Pacto del Zanjón. José Martí y su esposa

embarazada arribaron a La Habana el 31 de agosto de 1878.

Regresaban a su

tierra natal tras haber contraído matrimonio en el país azteca y luego de una

corta luna de miel en Guatemala. Ambos habían sufrido un largo exilio

involuntario: él, víctima del destierro político por sus actividades contra la

Corona, y ella, obligada a vivir fuera de Cuba con su familia españolista,

venida a menos y perseguida por los mambises.

Martí había traído poco dinero a

Cuba, apenas el que le regalaron sus amigos en su boda, y un donativo especial

de Manuel Mercado. Ya la pareja había empezado a sufrir las consecuencias del

rencor de la familia Zayas-Bazán, cuyos miembros les dieron la espalda, y ni un

peso a Carmen como dote, por órdenes de Don Francisco. El patriarca se resistía

a perdonar a su hija díscola.

Pero Carmen encontrará pronto el

modo de romper la coraza de su padre resabiado; añadirá su nombre tras el de su

marido, para dárselo a su hijo, “y que no olvide nunca de dónde ha venido”,

escribirá a su hermana Isabel en su primera carta desde Cuba. El gesto

ablandará el corazón del viejo, que regresará poco después con toda la familia,

para ser el padrino de su nieto en su bautizo.

|

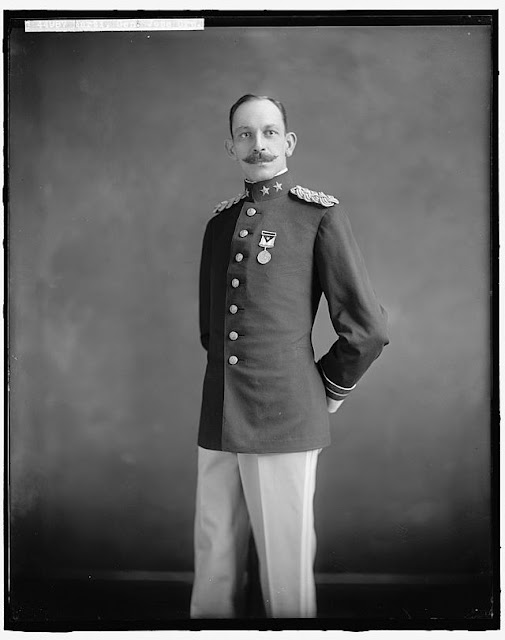

| Nicolás Azcárate |

Gracias a la ayuda de su amigo, el

abogado Nicolás Azcárate y Escobedo, Martí encuentra y alquila una casita muy

modesta de dos estancias y un cuarto de baño en un bajo de la calle Tulipán 32,

en la barriada del Cerro, «Delicioso

lugar, como una Tacubaya suiza, donde vivimos...» le escribe a su amigo

Mercado en octubre del 78.

Escoge esa vivienda porque está muy cerca la parada

del tranvía, que le facilita trabajar en el centro de la ciudad y regresar a

casa de forma expedita.

Y es allí donde nace el 22 de

noviembre de 1878, José Francisco Martí y Zayas-Bazán, -al principio

simplemente “Pepito” para sus padres-; en el corazón de El Cerro. Carmen tuvo

un parto doloroso y difícil, porque José Francisco venía torcido, y sufrió una

mala praxis médica, que le ocasionó padecimientos crónicos desde entonces.

Y es allí donde nace el 22 de

noviembre de 1878, José Francisco Martí y Zayas-Bazán, -al principio

simplemente “Pepito” para sus padres-; en el corazón de El Cerro. Carmen tuvo

un parto doloroso y difícil, porque José Francisco venía torcido, y sufrió una

mala praxis médica, que le ocasionó padecimientos crónicos desde entonces.

Pero

Pepe recordó siempre ese instante como «uno

de los diez momentos supremos» de su vida, y así lo reflejó en sus

“Cuadernos de Apuntes”, donde relacionaba los títulos de los libros que tenía

en proyecto escribir.

Aunque Martí vuelve a La Habana

ilusionado, el regreso a Cuba es una decepción para Carmen. Las autoridades

españolas tratan a la pareja con desprecio y hostilidad; no han olvidado las

causas de la primera deportación de Pepe, y desde entonces lo mantendrán bajo

estricta vigilancia.

Aunque Martí vuelve a La Habana

ilusionado, el regreso a Cuba es una decepción para Carmen. Las autoridades

españolas tratan a la pareja con desprecio y hostilidad; no han olvidado las

causas de la primera deportación de Pepe, y desde entonces lo mantendrán bajo

estricta vigilancia.

La situación económica del

matrimonio es precaria, pero el Apóstol tiene fe en el futuro, un optimismo que

se desprende de sus palabras en su primera carta a Mercado tras volver a la

patria: "Hoy mi pobre Carmen, que

tanto lloró por volver, se lamenta de haber llorado tanto… Todo lo compensa mi

mujer heroica y mi lindísimo hijo".

El pequeño José Francisco recibe las

aguas bautismales cuatro meses después de su nacimiento, el 6 de abril de 1879

en la iglesia Nuestra Señora de Monserrate de La Habana. Sus padrinos son Doña

Leonor Pérez Cabrera, abuela paterna, y Francisco Zayas-Bazán y Varona, abuelo

materno.

La iglesia tenía un gran significado

para la familia de Martí, porque allí se casaron sus padres Don Mariano y Doña

Leonor, se bautizaron dos de sus hermanas y se casaron tres de ellas, y otros

familiares. Allí también sería bautizada años después María Teresa Bances y

Fernández Criado, destinada a convertirse en la futura –e infeliz– esposa de

José Francisco.

Desde su llegada, Pepe reanuda las

relaciones con sus amigos de la infancia, sobre todo con los hermanos Valdés

Domínguez, que continuaban viviendo en la calle Industria 122. Incluso se cree

que llega a trabajar por un corto período de tiempo con Eusebio, el hermano de

Fermín, ya graduado de abogado.

Es por esos días que conoce en los

altos del café El Louvre, al periodista Adolfo Márquez y Sterling, director del

periódico La Discusión, y al violinista Rafael Díaz-Albertini y Urioste,

amistades que mantendrá el resto de su vida. También restablece vínculos con

Carlos Sauvalle, editor de publicaciones independentistas, como El Laborante,

del que Martí fue redactor cuando era adolescente.

Como se sabe, en España, Martí se

había licenciado en Derecho Civil y Canónico, y en Filosofía y Letras, pero no

había podido pagar las tasas de los certificados de sus dos carreras universitarias,

algo que le ocasiona bastantes contratiempos para encontrar empleo como abogado

o profesor.

Carente, pues, de autorización para

ejercer la abogacía, debe emplearse como pasante en los bufetes de dos amigos:

el de Nicolás Azcárate —donde conoce a Juan Gualberto Gómez— en San Ignacio no.

55, y el de Miguel Francisco Viondi y Vera, en Empedrado 2 esquina Mercaderes.

Martí al fin consigue permisos

temporales para trabajar como maestro, en espera de sus certificados, y

comienza a impartir clases de Gramática Castellana, Retórica y Poética a los

alumnos de primer año del Colegio Casa de Educación.

|

| Bufete Viondi |

Ya tiene veintiséis años

de edad, y empieza a hacerse notar en los círculos culturales habaneros; es

nombrado secretario del Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, y sobresale

como orador en diferentes actividades públicas.

Un discurso patriótico encendido que

pronuncia por aquellos días en el Liceo de Guanabacoa, delante del entonces

capitán general Ramón Blanco y Erenas, enfada al funcionario colonial, que

declara: «Quiero no recordar lo que yo he

oído y no concebí nunca que se dijera delante de mí, un representante del

gobierno español. Voy a pensar que Martí es un loco, pero un loco peligroso».

Martí no sabe que ha encendido una mecha que cambiará el curso de su vida y de

la de su familia.

|

| Aspecro actual del edificio donde estaba el BufeteViondi |

Es 1879, y Martí ya es un hombre muy

ocupado, al que apenas le alcanza el tiempo para estar en casa con la familia.

Vive inmerso en sus actividades patrióticas clandestinas, tiene una vida social

intensa y debe cumplir con múltiples compromisos laborales. No tiene mucho

tiempo para entregarse a las bondades de esa vida hogareña que con frecuencia

le atribuyen sus más amables biógrafos. Claro que le seduce estar en casa, pero

no puede hacerlo y es consciente de que su actividad política lo obliga a

abandonar a Carmen con frecuencia. Ya ha escrito a Mercado, convencido: “Afortunadamente, viviré poco, y tendré

pocos hijos, no la haré sufrir.”

Gran parte de los relatores de la

vida del prócer han insistido -e insisten- en decorar este segmento de su

biografía, con falsas florituras del todo innecesarias. Dice, -más bien

especula- por ejemplo, la escritora María Luisa García Moreno:

“Martí, quien disfrutaba de los placeres hogareños, comparte con Carmen los

primeros días de José Francisco. Es posible que juntos pasearan por el parque

Tulipán próximo a su residencia, donde llevaran al pequeño a tomar sol. Es

probable también que su esposa e hijo lo acompañaran en sus viajes a Guanabacoa

y a la Playa de Cojímar, atravesando un amplio terreno que se extendía de la

villa al marino pueblo; así era esta zona, con una playa al este y un montículo

al oeste, en el cual se podía observar la puesta de sol desde la arena. Pudo

ser este detalle el que tuvo en cuenta al componer el escenario de Los

zapaticos de rosa, dado el carácter autobiográfico de su obra”.

¿Por qué esa azucarada insistencia

en adornar con tan tópicas “probabilidades”, las escenas familiares de la vida

del Poeta? ¿Acaso para correr un velo piadoso sobre su escasa presencia en casa

como padre? “Es probable”, “es posible”, “quizás”, “pudo ser”; todo un párrafo

de fatuas especulaciones para enseñar un paisaje familiar idílico, que jamás

existió en ningún momento durante el tiempo en que Carmen y Martí compartieron

techo.

Toda la biografía martiana está trufada de cábalas amables, que poco a

poco nos han convertido al ser humano, en un ángel perfecto. Pepe no lo fue

nunca, por suerte.

Martí sabe que Carmen se niega a que

siga implicándose en la revolución, pero no vacila. Escoge el sacrificio

personal como único camino “para que mi

hijo tenga una patria libre”. Pero se equivoca; no es solo “su” sacrificio.

Es también el de Carmen.

SEGUNDO DESTIERRO,

PRIMERA SOLEDAD

PRIMERA SOLEDAD

Los empleos de Martí permiten que la

pequeña familia Martí Zayas-Bazán mejore un poco su estatus económico y se mude

a otra casa mejor en la calle Amistad 42, entre Neptuno y Concordia.

Pero la felicidad conyugal dura poco

tiempo; el 17 de septiembre de 1879, Martí es detenido en su nuevo domicilio, mientras

se halla almorzando con su esposa y su amigo Juan Gualberto Gómez.

Lo arrestan –le dicen– por sus

vínculos con los cabecillas de la conocida como Guerra Chiquita, pero realmente

el motivo es aquel discurso anticolonialista que pronunció en El Liceo de

Guanabacoa. Es la venganza del Capitán General Ramón Blanco y Erenas.

|

| Liceo de Guanabacoa |

Juan Gualberto consigue avisar al

grupo de conspiradores de la célula habanera, para poner a salvo documentos

comprometedores de la facción. Deja testimonio de lo ocurrido ese día en su

trabajo, “Martí y yo: la última visita”.

Martí es conducido a la estación de

policía de Empedrado y Monserrate, donde se le encierra solo e incomunicado

varios días. Pero su amigo Nicolás Azcárate, con cierta influencia en los

mandos de la policía española, interviene para que le levanten la

incomunicación. A partir de ese momento, pasan a verlo por el recinto policial

más de trescientos amigos, alumnos y maestros del colegio donde trabajaba. Pero

de nada vale ahora la mano de Azcárate; sin juicio ni proceso penal alguno,

Ramón Blanco dispone su segunda deportación a España.

El 25 de septiembre de 1878, el

Apóstol parte en calidad de preso hacia su segundo destierro español, a bordo

del vapor Alfonso XII con destino a Santander, para quedar allí a disposición

del gobernador de la ciudad. Se reúnen una cincuentena de amigos para

despedirlo y consolar a Carmen, que llora sin consuelo en el puerto con Juan

Francisco en brazos.

Al siguiente día de llegar a España,

el Ministro de Ultramar ordena el ingreso del Poeta en la prisión de Ceuta, que

por suerte no se produce al concedérsele libertad bajo fianza, y luego anularse

la pena de encarcelamiento por el propio gobierno español. Queda en libertad en

territorio de España, pero no puede moverse a otro país ni regresar a su

tierra. No volverá a pisarla hasta el 11 de abril de 1895, y ya será en la

manigua.

La historiadora Perla Cartaya Cotta,

otra solícita biógrafa de José Martí, escribe al respecto sobre este momento: “Quedan aquí (en Cuba) el niño, centro de su

drama familiar, y Carmen, que enfrentará sola, porque así lo quiso, el cuidado

del retoño”.

¿Cómo que “porque así lo quiso”?

¡Carmen no tenía otra opción! No podía seguir a su marido al destierro, si allí

iba a estar completamente sola, en un país extraño con su marido preso y sin

medios con qué mantenerse ni ella ni su hijo. Otra vez la historia –y los que

la escriben– demonizan a Carmen para salvar al prócer.

Así que, con José Francisco de solo

cinco meses de edad, Carmen enfrenta desamparada y sola su cuidado. Pasará al

principio muchas estrecheces, porque su padre ha vuelto a rechazarla por su

insistencia en no dejar a su marido subversivo y poco atento a su familia y a

su hogar, según su parecer. Sus hermanas la ayudan enviándole desde Puerto

Príncipe pequeñas sumas de dinero a escondidas y también lo hacen algunos

amigos de Martí. Pero no basta. Por eso Carmen al fin baja la cabeza, acepta

volver a la casa paterna y se marcha a Puerto Príncipe con José Francisco.

“Cuánto amor y dolor había en el

pecho de José Martí al dejar a su esposa e hijo en Cuba”, leo en las palabras

de los relatores que describen ese instante. Y es cierto, porque Martí amaba a

su hijo sobre todas las cosas y lo amará hasta el día de su muerte. Pero se

habla siempre de su dolor de padre, sin mencionar una palabra que parece que

empañe su memoria: “remordimientos”; un sentimiento natural, humano, y en su

caso apreciable, hermoso y sincero, que para los historiadores, parece

proscrito en la sensibilidad del Poeta.

Martí sabía, en su fuero interno,

que la separación de su hijo no era culpa de Carmen, ni de su matrimonio, ni

siquiera de su vida modesta, sino una consecuencia de su decisión firme de

poner siempre a la Patria antes que a la familia. Sin embargo, aun teniendo

clara y asumida esa idea, era un hombre sensible y un amante padre que sufrirá

hasta su muerte, cada segundo de ausencia de su hijo.

¿Qué nos impide entonces, asumir también

que se sentía culpable de su abandono, y que es ese dolor el que se manifiesta

en cada verso que escribió para él? ¿Por qué no aceptamos de una vez la

diferencia entre ser un “padre amoroso” y un “buen padre”, haciendo una mezcla

tendenciosa de ambas cosas, para que fuera Carmen la única responsable de que

Martí viviera la mayor parte de su vida lejos del hijo de los dos?

En el exilio español, a Pepe todas

las cosas le recuerdan al niño. Escribirá más tarde en sus Versos Sencillos:

«Oigo un suspiro, a través

De las tierras y la mar.

Y no es un suspiro, es

Que mi hijo va a despertar».

Martí está poco más de tres meses en

Madrid. En carta a su amigo Miguel Viondi se lamenta: "¡Qué será de mí por estos yermos, sin noticias de mi mujer y de

mi hijo!”. Poco después consigue finalmente burlar la vigilancia de las

autoridades españolas, y escapa a Francia, desde donde viajará a los Estados

Unidos, el centro de la insurgencia cubana en el exilio. Allí llega el 8 de

enero de 1880 para continuar con su labor política, y enseguida es nombrado

vocal del Comité Revolucionario Cubano.

También trabaja mucho para reunir el

dinero suficiente que le permita traer a su familia a Nueva York, y escribe en

esos días: «Es cosa de huir de mí mismo

esta de no tener ni suelo propio en que vivir ni cabeza de hijo que besar». También

le escribe a Viondi: "Desde el 3 de

enero ando por las calles con las carnes sanas y los huesos fuertes, pero con

el corazón herido por la mano más blanca que he calentado con la mía".

Y con la carta, adjunta a Viondi un giro con la suma necesaria para el pasaje

de Carmen y su Pepito, rogándole que los ayude a reunirse con él en Nueva York.

EL REENCUENTRO

Al fin, tras seis meses de

separación, Martí logra traer a su esposa y a su hijo a los Estados Unidos el 3

de marzo de 1880. De aquel reencuentro y de la ternura que provocó Pepito en su

padre, queda constancia escrita en otra misiva a Manuel Mercado: “No tiene esa prematurés portentosa que

hacen las delicias de los padres vulgares…. Tiene ojos profundos y frente

ancha. Pero es blando y sencillo como a sus meses toca…”

|

| José Francisco Martí a los 3 años |

Por su parte, Carmen llega a New

York convencida de que tantos sinsabores han rebajado el patriotismo militante

de su esposo, apartándolo por fin de las ideas políticas que habían causado su

destierro. Por eso se entristece al encontrarlo inmerso en la misma batalla,

quizás con más resolución y empeño, y casi desde el primer día comienza la

tensión entre ambos. En carta del 6 de mayo, Martí le escribe a su amigo

Mercado:

«Carmen no comparte, con estos juicios del presente que no siempre alcanzan

a lo futuro, mi devoción a mis tareas de hoy. Pero compensa estas pequeñas

injusticias con su cariño siempre tierno, y con una exquisita consagración a

esta delicada criatura que nuestra buena fortuna nos dio por hijo... Regaño a

Carmen porque ha dejado de ser mi mujer para ser su madre…»

Martí se queja de que Carmen no

comprende su pasión por conseguir la libertad de Cuba, pero él tampoco asume el

amor de madre de su esposa, que le reclama infructuosamente cada día, formar un

hogar estable y tranquilo. Es un reclamo imposible a un hombre llamado a

cumplir metas muchos más elevadas; Martí el patriota ganará la batalla a Martí

el padre y a Martí el esposo, y en el proceso, tanto él como su mujer y su hijo

perderán poco a poco el vínculo físico y filial. Pero eso Carmen todavía no lo

sabe, o quizás no quiere saberlo; aun lo ama y por eso continúa a su lado. Pero

por poco tiempo.

OTRA SEPARACIÓN

Martí trabaja en un periódico por

muy poco dinero y mantiene con dificultad a su pequeña familia, pero, como en

Cuba, cada vez se hacen más frecuentes sus ausencias del hogar por su intensa

actividad política. En la despensa casi nunca hay lo suficiente para tres

bocas, y José Francisco apenas ve a su padre. Además, Carmen comienza a tener

evidencias de ciertas “aventuras” extramatrimoniales del Poeta a sus espaldas,

le llega el nombre de otra mujer que se llama Carmen como ella. La ha visto

alguna vez acompañada de su esposo, un amigo del suyo, así que no da crédito –o

no quiere darlo–, y se exacerban sus celos, aumentan las disputas conyugales y

son más prolongadas las ausencias de Pepe del hogar familiar. Pero Carmen

aguanta el tirón.

Lo hace, porque unos meses antes, el

16 de junio de 1880, Martí había cesado su responsabilidad al frente del Comité

Revolucionario Cubano, que había asumido el 26 de marzo cuando partió hacia

Cuba la expedición del General Calixto García. Pero ahora había dejado el cargo

en manos de José Francisco Lamadriz, y Carmen intuye que, una vez liberado de

esa labor, por fin su marido tendrá más tiempo para estar en casa con ella y

con su hijo. Pero eso está muy lejos de ocurrir.

El 21 de octubre de 1880, cuando

José Francisco aún no ha cumplido los 2 años de edad, Martí se dispone a viajar

a Venezuela. Allí le han ofrecido empleos más rentables, pero su familia debe

quedarse otra vez sola en los Estados Unidos. Entonces Carmen decide que ya es

suficiente: regresará a Cuba y se llevará a su hijo con ella.

|

| Retrato de María Mantilla que llevaba el Apóstol el día de su muerte |

Él llevará en su pecho una foto suya cuando parta a los campos de Cuba, como escudo protector contra las balas, que lamentablemente no funcionará.

|

| Martí y María Mantilla |

Mientras tanto, el regreso de Carmen

a Puerto Príncipe está lejos de ser un alivio para ella. El amplio historial de

disgustos que le ha dado a su padre por causa de sus amores con el hombre que

odia, y sobre todo, su decisión de reunirse con él otra vez en los Estados

Unidos, han tenido consecuencias.

|

| Casa de Don Francisco Zayas-Bazán, Puerto Príncipe |

Carmen y Pepito se instalan en la

augusta residencia del patriarca del clan, Don Francisco Zayas-Bazán, que poco

a poco ha conseguido, si no recuperar su estatus de terrateniente rico de otros

tiempos, al menos volver a ocupar una posición económica holgada, y un lugar

social importante en la burguesía camagüeyana. Era una suntuosa casona

ubicada en el número 9 de la calle San Francisco, hoy Antonio Luaces 109, cuya

planta baja ocupa actualmente la escuela primaria “Renato Guitart”.

Pero Carmen no es bien recibida en

su casa. La familia Zayas-Bazán ahora le es, incluso, más hostil que antes.

María Amalia, una de sus hermanas menores, ha contraído matrimonio con el

coronel español Leopoldo Barrios, y el resto de sus hermanos consideran que

Pepito y ella son una incómoda carga familiar, en lo político y en lo

económico, así que le dan techo de muy mala gana, pero no asumen su

manutención. Carmen le escribe a su marido el 7 de enero de 1881:

“He sabido que escribiste una carta a papá en la que le decías yo había

venido porque no quería pasar pobreza a tu lado; mi contestación a eso está

dada, todos saben que ya solo la ropa teníamos que empeñar para vivir y que tú

no tenías donde trabajar. Desde hoy espero tus órdenes para hacer cuanto me

mandes. Créeme, Pepe, yo no quiero, sino que olvidemos el pasado, es necesario

estar unidos por nuestro hijo, no se le da vida a un ser para sacrificarlo, sino

para sacrificarse por él”.

Pero Martí no responde a esta carta.

Ya está inmerso en su viaje a Venezuela, a donde llega el 21 de enero con la

intención de trabajar en Caracas, que llamará desde entonces “La Jerusalén de

los Americanos”. Quedará para la historia su arribo a la urbe sudamericana al

anochecer, porque “sin sacudirse el polvo

del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a dónde

estaba la estatua de Bolívar”.

Enseguida se cumplen las promesas

laborales que le hicieron; impartirá clases de Gramática Francesa y Literatura

en el colegio de Santa María, que dirige su amigo Agustín Aveledo y será

profesor de Literatura en el Colegio Villegas, donde sentará cátedra de

oratoria. Escribirá también para el periódico “La Opinión Nacional de Caracas”,

y en la “Revista Venezolana” en su primer y único número, con 35 páginas

escritas por él.

Pero su amistad con el patriota

venezolano Cecilio Acosta, y las duras palabras que pronunciará contra el

gobierno venezolano el día de su muerte, provocan la ira del presidente de la

república. El 27 de julio se le ordena abandonar la patria de Bolívar y

regresar a Nueva York.

Allí llegará a bordo del vapor

Claudius, el 10 de agosto de 1881, para organizar la llamada Guerra Necesaria,

y es también cuando su figura política se encumbrará y alcanzará fama internacional.

Publicará sus mejores semblanzas de la sociedad norteamericana y brillarán sus

colaboraciones con “La Opinión Nacional”, de Caracas, “La Nación”, de Buenos

Aires, “La República” de Honduras, “La América”, de Nueva York, y “El Partido

Liberal” de México, sus más brillantes crónicas periodísticas. Resumiendo,

Martí llegará en los próximos años al cenit de su prestigio como literato,

poeta, diplomático, maestro y sociólogo.

Y también comenzará a extinguirse lo

que le queda de amor por Carmen, y en consecuencia, se debilitará aún más el

contacto filial con su hijo.

oOo

Puede leer también:

Hay algunas erratas en esta primera parte, relacionadas con fechas históricas. Martí sale a su segundo destierro el 25 de septiembre de 1879 (no 1878); arriba a Nueva York el 3 de enero de 1880 (no el 8 de enero), y el reencuentro entre Martí y Carmen en Nueva York ocurre tras cinco meses y una semana (lo cual no es exactamente “seis meses”). Son detalles, que harían la lectura más convincente.

ResponderEliminarSi muy buena rectificacion, ya me estaba perdiendo con las fechas.

Eliminargracias

Agradezco (y celebro) tus señalamientos, Ramona. Pero discrepo en la importancia de ellos. Es casi un chiste que pongas en valor la certeza de un texto de veinte páginas, por tres fechas inexactas, algunas de ellas de solo días de diferencia. Si esos son los problemas de verosimilitud que has encontrado a este artículo, casi que te aplaudo. Siento que tres números te hayan hecho sospechar que mi relato "no es convincente". Dice mucho de tu falta de argumentos para rebatir el otro 99,99% de mis palabras.

Eliminar